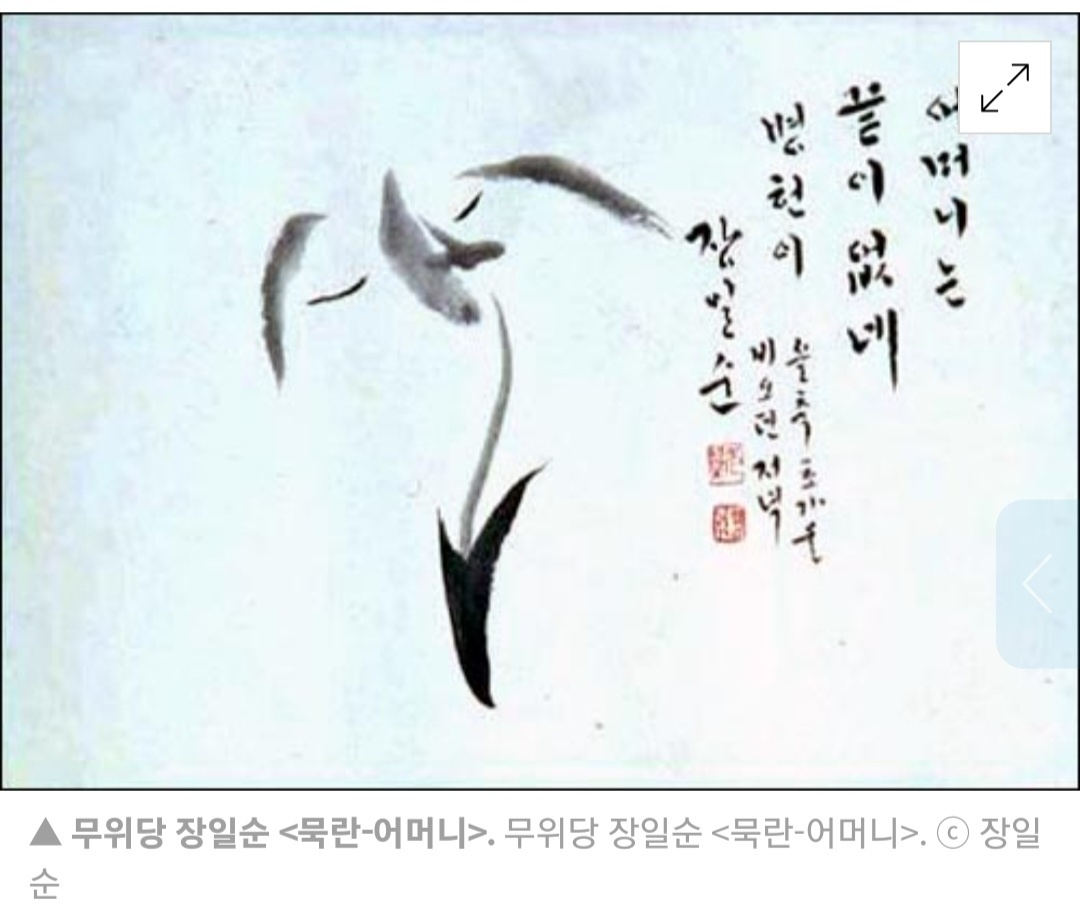

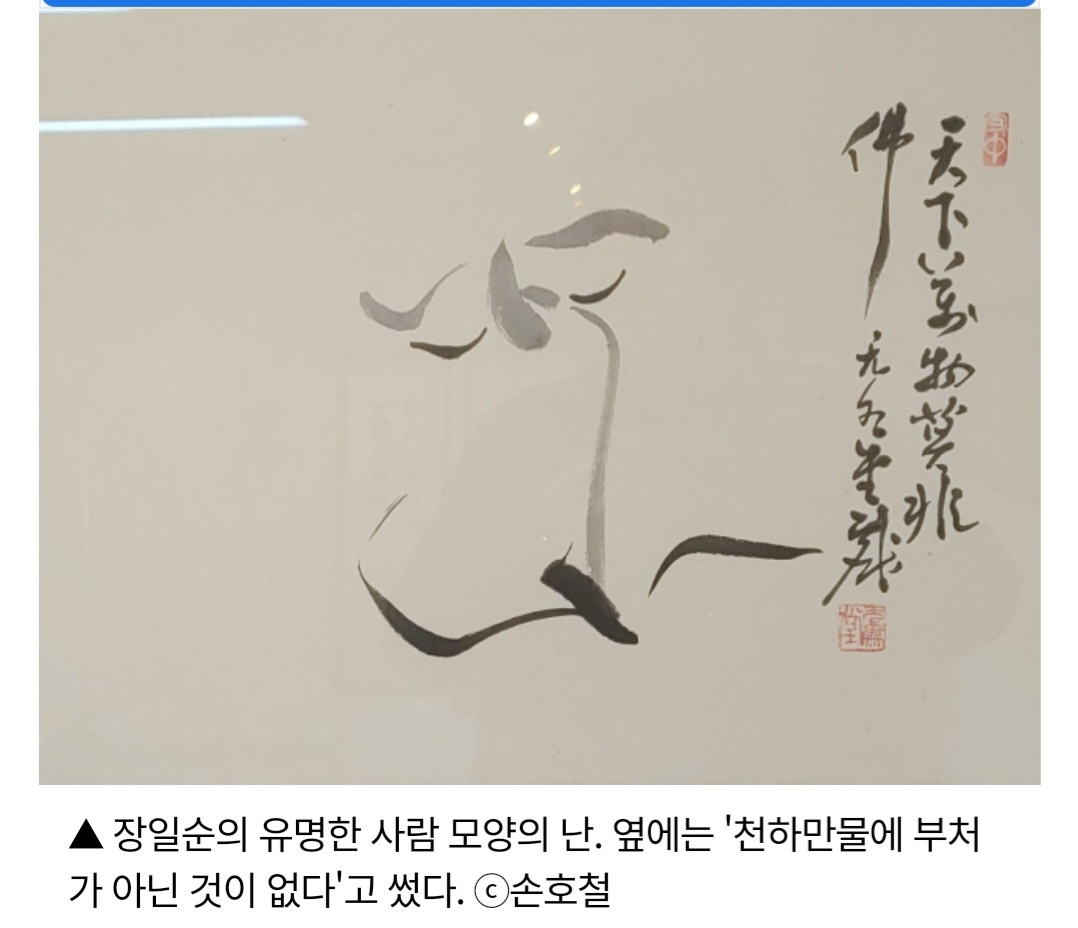

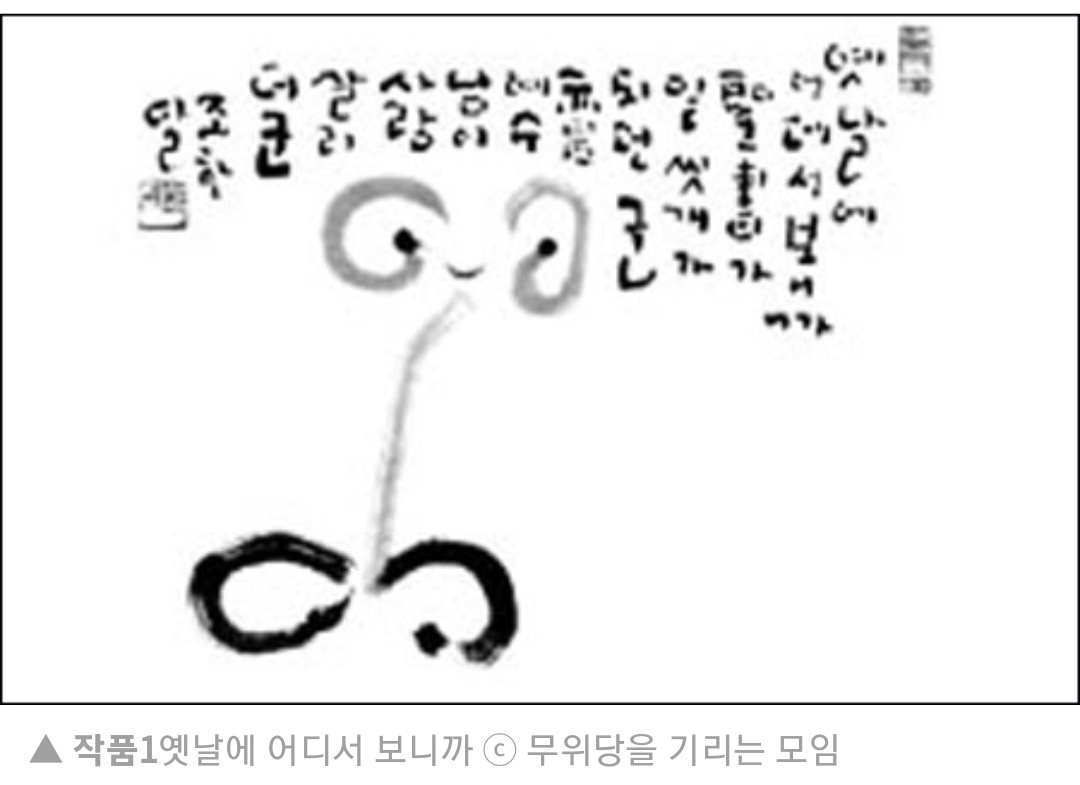

장일순 선생을 알게 된 것 부끄럽지만 '얼굴난초' 서예가로서 장일순 선생님입니다. 자료 찾으면서 서화가 이자 사회운동가이고 유신시대에 '한살림운동'을 주도하면서 호를 '한 알의 작은 좁쌀'이라는 뜻의 '일속자'로 바꾸고 산업문명으로 파괴된 자연 복구를 주장하는 생명사상을 펼친 선생님이라는 사실을 알게 되었습니다.

* 동학 그리고 생명사상

"쥐를 위해서 밥을 언제나 남겨 놓는다. 모기가 불쌍해서 등에다가 불을 붙이지 않노라.

절로 푸른 풀이 돋아다니 계단을 함부로 딛지 않노라."

"해월 선생님의 말씀 중에 밥 한 그릇이 만들어지려면 우주 전체가 참여해야 한다는 말씀이 있어.

우주 만물 가운데 어느 것 하나가 빠져도 밥 한 그릇이 만들어질 수 없다 이거야."

"사람도 마찬가지야..나, 이거 하나 있기 위해 태양과 물, 나무와 풀 한 포기까지 이 지구 아니 우주 전체가 있어야 돼.. 그러니 그대와 내가 얼마나 엄청난 존재인가. 사람은 물론 풀 한 포기, 벌레 한 마리까지도 위대한 한울님 인거지."

"나락 한 알 속에도, 아주 작다고 생각하는 머리칼 하나 속에도 우주의 존재가 내포되어 있다."

"만물과 나는 하나의 몸이며, 천지와 나는 하나의 뿌리로부터 왔도다."

'혁명은 보듬는 것/ 혁명은 생명을 한 없이 보듬는 것/(중략)/ 어미닭이 달걀을 보듬어 안 듯/ 병아리가 스스로 껍질을 깨고 나오도록 우주를 보듬어 안는 것/혁명을 보듬는 것/ 부리로 쪼아주다. 제 목숨을 다하도록 생명을 한없이 보듬는 것/어미 닭이 달걀을 보듬는 순간 스스로도 우주의 껍질을 쌔고 나오는 것 1)

"학문을 한다는 것은 날로 더하는 것이고 도를 닦는다는 것은 날로 덜어내는 것이다. 덜어내고 또 덜어내서 하는 것이 없음(무위)에 이르러야 한다. 하는 것이 없어야 하지 못하는 것이 없다. 천하를 취하려 하는 자는 하는 것이 없어야 한다."1)

노자와 해월 최시형 생각에 기반해 장일순은 유신시대인 1970년대에 이미 이 같은 혁명적인 주장을 내놓았다.

하지만 그는 원래부터 그런 사람은 아니었다. 그는 오히려 '전통적인 운동가', '전통적인 민주투사'였다.

.. 그는 평생 수많은 난초를 그려 선물했는데, 선물 받은 사람의 얼굴을 닮게 그려 '얼굴 난초'로 유명하다. 1)

* 동료들의 추모

김지하시인의 장일순 선생 추모시

"하는 일 없이 안 하는 일 없으시고 / 달통하여 늘 한가하시며 / 엎드려 머리 숙여 / 밑으로 밑으로만 기시는 드디어는/

한 포기 산속 난초가 되신 선생님"2)

도종환시인의 장일순 선생 추모시

"그는 물 같은 분이셨다.

그를 핍박했거나 비난했던 이들은

불 같은 분이라 의심하였으나

그는 아무래도 물 같은 분이셨다

그는 가장 낮은 곳으로 가라고 하셨다.

낮은 곳을 택해 나아가는 것들이 물줄기를 이루고 강이 되어 멀리까지 가듯

낮아지고 낮아져야 한다고 하셨다

낮은 곳에 누워

강물이 가르쳐주는 소리를 듣고자 하셨다

그리해야 바다에 이를 수 있다고 믿으셨다.

아무 데도 걸리지 않은 바람처럼 사 신분이라고 하지만 그는 흙 같은 분이셨다.

풀도 꽃도 나무도 다 모여 살게 하는 그는 대지의 생을 사신 분이셨다.

생이불유生而不有하여 풀 한 포기도 내 것이라 집착하지 않으셨다.

씨앗이 그곳에 자리 잡고 싶어 하고 나무들이 거기와 뿌리내리고 싶어 하였다. 지나가던 풀들이 던지는 말에 귀 기울이셨고 그들을 섬기고 모시고 살리고자 하셨다

그래서 생명이 그 대지에 푸르게 출렁였다.

그는 순한 물 같고 편안한 흙 같은 분이셨다. 2)

* 서예

장일순은 휘호 얘기가 나오면 "글씨가 반드시 삶 속에서 나와야 한다."라고 말하였다. 즉 "삶과 동떨어진 글씨는 죽은 글씨라는 것이다 또한 예술은 거짓 없는 인샌을 건 작업이며 전통은 그때그때의 창작이었기 때문에 전통에 대한 철저한 공부를 당부하고 있다.

이것이 바로 무위당 선생님의 서예관이자, 생명서예가로서 숨이 살아있는 작품이 나오게 되는 바탕이었다. 붓의 형상을 뛰어넘어 세속의 속기를 초월하지만 결코 세상을 버리지 않았고, 어려운 시대를 살면서도 저항하기보다는 세상을 끌어안아 주는 것을 혁명이라고 하셨으며, 인위적임을 내세우기보다는 스스로 그렇게 자연스러운 무위사상을 붓이라는 물건을 통해 생활 속의 느낌을 하나하나 작품화하여 세상 사람들을 향해 조용히 전하고 있는 것이다. 3)

* 장일순 선생님의 잠언

자꾸 떨어져도 괜찮아요

떨어져야 배워요

댓바람에 붙어버리면 좋을 듯싶지만

떨어지면서 깊어지고

또 자신을 돌아볼 수 있는 법이에요

남 아픈 줄도 알게 되고(38쪽)

이름 없이 일을 해야 한다.

돼지가 살이 찌면 빨리 죽고

사람이 이름이 나면 쉽게 망가진다.(191쪽)

순정을 바치는 것이 최고의 예의다

예의란 자기 몫을 주는 것.(194쪽)

아이가 되어야 한다

아이는 자기가 좋으면

제 것 갖다 주면서 서로 만난다 (195쪽) 4)

<출처>

1. 나락 한 알에서 우주를 보다, 무위당 '생명 사상'을 기리며 / 손호철 명예교수/ 프레시안/ 2021-04-21

2. 무위당 장일순 선생 수묵 전 12일 개막돼 / 한상봉기자/ 가톨릭뉴스 지금 여기/ 2012-09-13

3. '무위당체' 개발한 장일순, "삶과 동떨어진 글씨는 죽은 글씨" / 김삼웅기자/ 오마이뉴스/2019-01-02

4. 책 <나는 미처 몰랐네 그대가 나였다는 것을> 무위당 장일순 잠언집 / 김익록 편 / 시골생활 / 2010-01-15

'개미 인물을 탐구하다' 카테고리의 다른 글

| 여자 배구 KGC인삼공사 아시아쿼터 '복덩이' 메가왓티 (360) | 2023.11.06 |

|---|---|

| 글꼴 디자이너 김현진 : 괴상하고 아름다운 글자 (274) | 2023.11.05 |

| 단청장 최문정 작가 : 만봉스님으로 부터 사사, 단청의 색감과 서양화 그리고 질감 (341) | 2023.11.01 |

| 배구선수 배유나 : 배구천재, 미들 블로커, 운동선수 부부, 리빌딩 (382) | 2023.10.31 |

| 판화가 이철수 : 담백한 선, 농사, 마음 공부 (260) | 2023.10.30 |